von Michael Knöbel

Abbildung 1: Skizzen und Notizen Goethes, um 1790, Goethe-und Schiller-Archiv, Weimar

Abbildung 1: Skizzen und Notizen Goethes, um 1790, Goethe-und Schiller-Archiv, Weimar

Das Prinzip Jein

„Unentschlossenheit ist die Krankheit meiner Generation“, sagt der amerikanische Jungautor Benjamin Kunkel, 33, und sieht seine Altersgenossen, gelähmt von zu vielen Möglichkeiten, im Stadium ewigen Beginnens stecken geblieben. Im gleichen Sinne wird von Psychologen ein soziales Phänomen der „Abulie“ (Willenlosigkeit) konstatiert, das sowohl mit einer nachlassenden Bindung an Marken und Produkte als auch an Parteien, Lebensstile, Werte und auch an Lebenspartner einhergeht. Eine solche „Neurose der westlichen Gesellschaft“ besteht in der Angst, dass einem tausend andere, wohlmöglich bessere Möglichkeiten entgehen würden, wenn man sich für eine entschiede. (1) Ähnliches scheint für die Bewerbung um Ausbildungsplätze, die dann doch nicht angetreten werden, und auch für den schnelleren Wechsel von Schulformen zu gelten. „Warum sich für zwölf Jahre festlegen…?“

Erinnerung

„Pillen für den Willen“ brauchten wir als Kinder nicht, zumindest nicht in frühester Zeit! Während uns als Erwachsene die Überwindung oft schwer fällt, steht dem Kind eine unglaubliche Initiativkraft zur Verfügung: die unzähligen Male des Aufrichtens und erneuten Umfallens, der erste freie Stand oder gar die ersten Schritte in den freien Raum hinein.

Die Überwindung der Schwere und das eigene Gleichgewicht werden selbstverständlich erobert und gewonnen! Mit herrlicher Unverdrossenheit wird geübt, das Vorbild des geliebten Erwachsenen nachgeahmt, um das bereits Erreichte zu übertreffen.

So gelingt es, nach Lallen und Brabbeln Wörter zu formen, nach vielleicht langem Schweigen plötzlich erste einfache, aber grammatikalisch richtige Sätze zu bilden, dann erste eigene Gedanken zu entwickeln und sich schließlich selbst anfänglich als etwas Einzigartiges zu erleben, dem ein Wort zukommt, mit dem kein einziges anderes Ding auf der Welt zu bezeichnen ist: ICH. Auch wenn heute durch vielfältige neurologische Forschung eine ungeheure Menge von Kenntnissen angehäuft ist, bleibt die Ursache, der Antrieb für diese Entwicklung, verborgen. Und auch wir selbst als Erwachsene, die wir jeder diese Entwicklung vollzogen haben, wissen normalerweise nicht, was wir dabei erlebt, geschweige denn, wie wir sie vollbracht haben. Deutlich ist aber auch, dass die menschliche Gestalt mit der Aufrechten und ihren typischen Merkmalen bis in die Fuß- und Gehirnanatomie hinein erst durch die persönliche Anstrengung errungen wird, stets aufs Neue!

Ähnlich merkwürdig und rätselhaft erscheint es uns, wenn wir von frühen Menschenformen hören, die zum Beispiel im Urstromtal der Elbe gelebt haben. Reste von ihnen wurden z. B. beim Hahnhöftersand schräg gegenüber von Blankenese entdeckt, und entlang des Elbufers findet man hier reichlich Spuren ihrer Artefakte, steinerne Gerätschaften und die Abschläge ihrer Herstellung. Wie mögen diese Menschen gelebt haben, was empfanden sie bei ihrer Arbeit und woher nahmen sie den Antrieb dazu? Genau wie uns in der eigenen Biographie eine klare Erinnerung in den meisten Fällen unmöglich ist, so bleiben die Anfänge der Menschheit ebenfalls im Dunkeln.

Entwicklungswege

Die stammesgeschichtliche Entwicklung des Menschen wird so kontrovers diskutiert wie sonst nur wenige andere naturwissenschaftliche Themen: Gerichtlich geführte weltanschauliche Kämpfe reichen bis in die Lehr-pläne von Schulen (z. B. in einigen nordamerikanischen Bundesstaaten), und jeder neue Fund an der Basis des menschlichen Stammbaums führt bei dem Versuch der Einordnung oft zu gegenseitigen Verunglimpfungen der Finder, sodass die tatsächlichen Befunde oft nur schwer beurteilt werden können. Das von Ernst Haeckel so einfache wie eindrückliche Bild des Stammbaums ist zum Stammbusch geschrumpft und auch dieser zerfällt mehr und mehr in einzelne Äste und Zweige, deren Zusammenhang offen bleibt. Einzelnen Arten werden schnell immer wieder andere Positionen zugewiesen und ein eindeutiges Bild der menschlichen Evolution wagt kaum noch jemand zu entwerfen.

Aus dem Dilemma der Vielfalt der neuen Formen, nach denen jede Interpretation möglich ist, aber nicht belegbar und daher nirgendwo hinweist, gibt es vielleicht einen Ausweg, der eine einjährige Pflanze im goetheschen Sinne herausgreift (2,3):

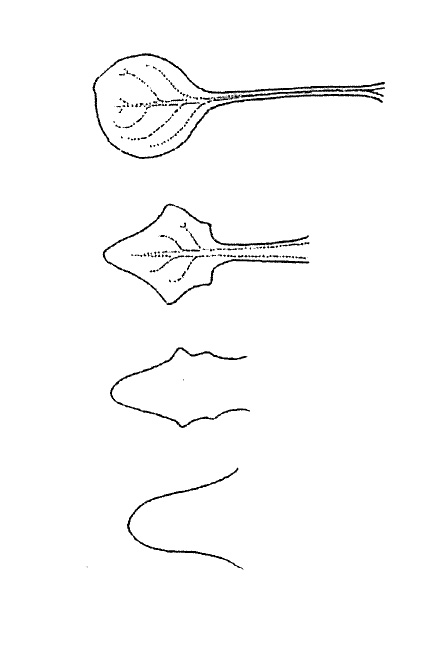

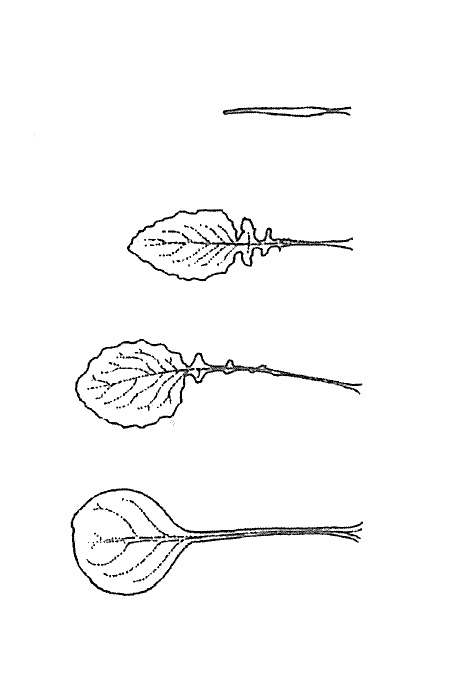

In der Betrachtung der Laubblattreihe eines Blütentriebes wird eine Entwicklung deutlich, in der bodennahe Blätter lang gestielt und mit runder Fläche gestaltet sind, je höher sie stehen, wird die Fläche unterteilt und spitze Strukturen überwiegen, bis schließlich kurz unter der Blüte das Blatt auf eine schmale Spitze reduziert bleibt. Diese an vielen heimischen Kräutern nachzuvollziehende Gesetzmäßigkeit zeigt aber dem Betrachter eine Entwicklung, die diskontinuierlich ist, die Kontinuität entsteht nur beim Betrachter (vgl. Abb.2). Jedes Blatt ist ausgewachsen und kann sich nicht mehr in ein folgendes verwandeln! Dennoch gibt es auch eine kontinuierliche Entwicklung, die eines einzelnen Blattes, quasi die meist in der Knospe verborgene Entstehung seiner späteren Form. Hier hat Jochen Bockemühl vielfältig herausgearbeitet, dass in der Embryonalentwicklung des Blattes gerade der umgekehrte Weg in der Gestaltung beschrieben wird wie in der Blattreihe (vgl. Abb.3): Das einzelne Blatt wird zunächst als kegel-förmige Spitze vom Vegetationskegel abgetrennt, es gliedert sich auf, allmählich entwickelt sich die Spreite und erst zuletzt entsteht der Blattstiel. Während die unteren Blätter diesen Weg völlig durchschreiten: Spitzen, Gliedern, Spreiten und Stielen, wird dieser Prozess zur Blüte hin fortschreitend mehr und mehr angehalten: Die obersten Blätter bilden nur noch die Spitze aus, die weiteren Gestaltungsmöglichkeiten kommen nicht mehr zur Ausprägung: sie erscheinen rückgebildet, ja sogar degeneriert, beinhalten aber gleichzeitig die vergrößerte Form der ersten Anlage.

Abbildung 2 (links): Vier Stadien der Laubblattreihe an einem Blütentrieb am Beispiel des Rainkohls (Lapsana communis), aus (2)

Abbildung 3 (rechts): Vier Stadien der Einzelblattentwicklung eines unteren Laubblattes des Rainkohls — die Gestaltbildung des in Abb.2 unten abgebildeten Blattes verläuft umgekehrt zur Entwicklung der Blattreihe —, aus (2)

So können wir, einander durchdringend, zwei Entwicklungswege verfolgen, den des einzelnen Blattes, das sich zunehmend ausdifferenziert, und den der Blattreihe, die sich rückbildet, gestaltlich verjüngt und damit eine neue Stufe, die der Blüte, vorbereitet. Entwicklung ist nicht nur einfach gerichtet. Die Metamorphose der Blätter zeigt uns einen doppelten Strom der Zeit: Während sich die einzelnen Blätter entwickeln, sich zunehmend differenzieren und ausbilden, bis sie schließlich —wie alle pflanzlichen Bildungen — in der gewonnenen Gestalt absterben, macht die ganze Pflanze eine Entwicklung durch, bei der sich die Blattreihe mehr und mehr verjüngt und das einzelne Blatt in seiner Form zwar vergrößerten, aber doch nur den ursprünglichen Anlagen der Blätter gleicht (Abb.4). Abbildung 4: „Stammbaumanordnung“ der Blätter des Rainkohls. Außen die Blattreihe an einem Blütentrieb entsprechend der Phylogenese (Stammesentwicklung), innen Einzelblattentwicklung entsprechend der Ontogenese (Individualentwicklung) eines Blattes oder der Entwicklung eines Seitenastes des Stammbaumes. So kann der Zusammenhang von spezialisierten und unspezialisierten Formen dargestellt werden.

Abbildung 4: „Stammbaumanordnung“ der Blätter des Rainkohls. Außen die Blattreihe an einem Blütentrieb entsprechend der Phylogenese (Stammesentwicklung), innen Einzelblattentwicklung entsprechend der Ontogenese (Individualentwicklung) eines Blattes oder der Entwicklung eines Seitenastes des Stammbaumes. So kann der Zusammenhang von spezialisierten und unspezialisierten Formen dargestellt werden.

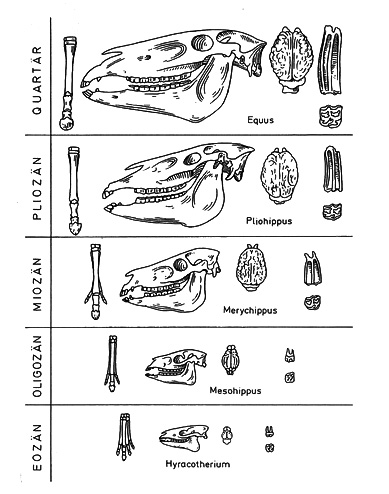

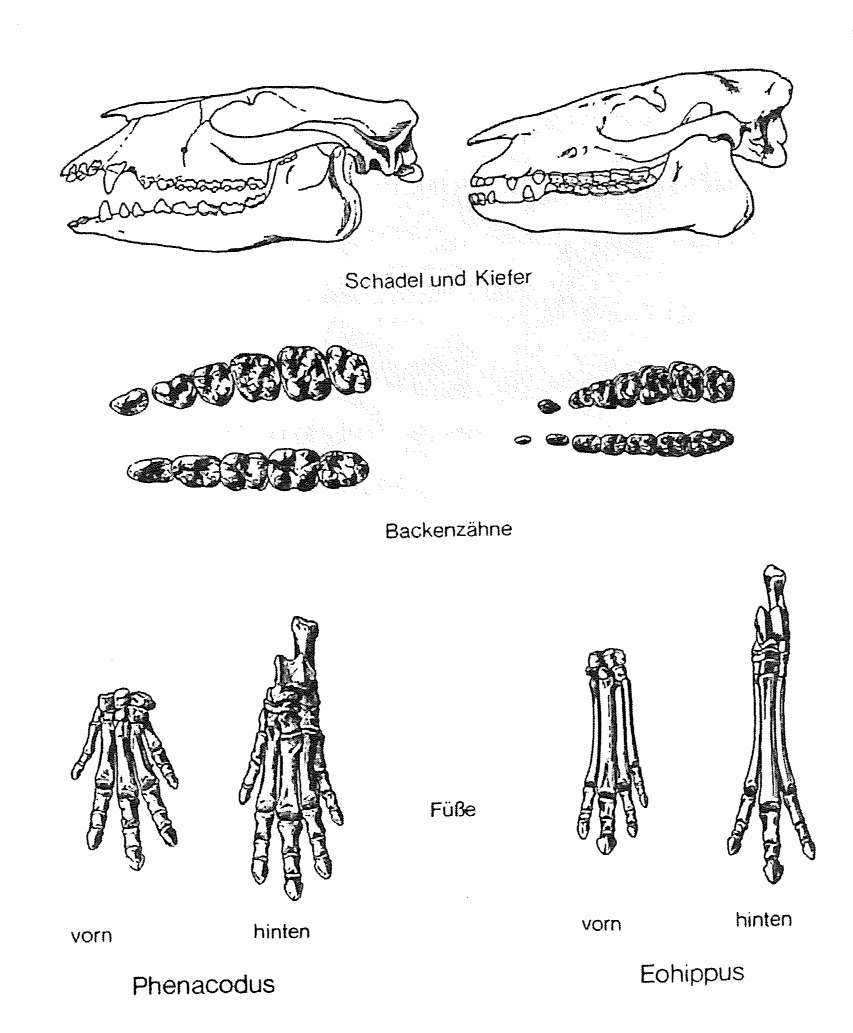

Abbildung 5 (rechts):

Vordergliedmaßen, Schädel, Gehirn und der Vorderbackenzähne

in der Evolutionsreihe der Pferde, aus (7)

Abb. 7: Schädelentwicklung der „Donnertiere“ bis zu ihrem Aussterben im Oligozän, aus (7)

Abb. 7: Schädelentwicklung der „Donnertiere“ bis zu ihrem Aussterben im Oligozän, aus (7)

Die Entwicklung der Säugetiere

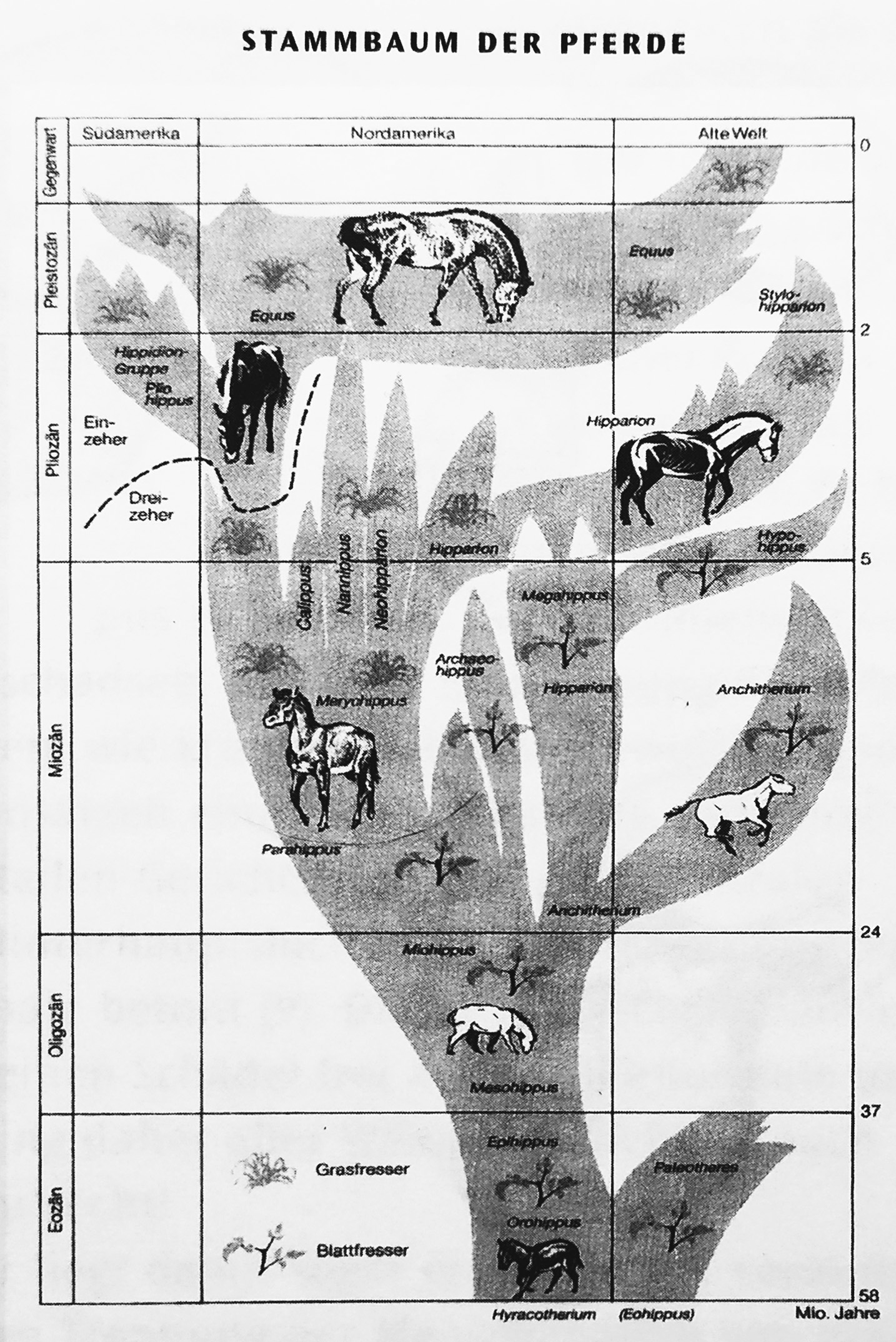

Diese Betrachtungen sollen jetzt auch auf die Evolution der höheren Tiere und des Menschen angewendet werden. Gut untersucht und allgemein bekannt ist der Stammbaum der Pferde: An seiner Basis steht eine einfache Grundform, das Eohippus oder Hyracotherium, ein katzen- bis fuchsgroßer Unpaarhufer mit schlanken vierfingerigen und dreizehigen Extremitäten, kurzer Schnauzenpartie und mit einem primitiv gefurchten, aber relativ großen Gehirn; er lebte als Blattfresser eher versteckt im Unterholz. Mit ihm beginnt eine im späten Oligozän stärker verzweigte Verwandtschaft. Mehrfach entwickeln sich größere Formen, die die Anzahl der Extremitätenstrahlen reduzieren, die Zähne mit den Zahnwurzeln vergrößern und schließlich nicht nur härteres Gras fressen, sondern auch zur Nahrungs-suche weite Strecken zurücklegen und den schützenden Lebensraum des Waldes verlassen können. Aus kleinen, versteckt lebenden Formen werden große, kräftige und ausdauernde Fluchttiere (Abb.5).

Auch die Vorläufer der ersten Pferde aus dem frühen Eozän sind bekannt: Ihre Schädel zeichnen sich durch vergrößerte Eckzähne (Fleischfresser!) und die Extremitäten vorne und hinten durch eine ursprüngliche Fünfstrahligkeit aus (Abb.6).

Der Phenacodus steht quasi als „Löwenlamm“ sowohl der Ursprungsgruppe der Urhuftiere als auch den ersten Raubtieren nahe (5). So ist die Entwicklung der Pferde durch eine zunehmende Ausprägung und Vereinseitigung einer ursprünglich unspezialisierten Anlage gekennzeichnet. In einer schnellen Abfolge zeigt sich dies wie ein Schattenbild der Evolution in der Embryonalentwicklung jedes kleinen Fohlens im Leib des Muttertieres.

Noch drastischer zeigt sich die Stammesgeschichte in vielen anderen Gruppen, z.B. bei den Titanotheriden („Donnertiere“): Ursprünglich kleine hornlose Formen beginnen die Entwicklung in mehreren Linien, auf mehreren Kontinenten erfolgt eine Größenzunahme (6); die am stärksten spezialisierten Formen mit monströsen Hornbildungen sterben am Ende des Oligozäns, wahrscheinlich mit einem beginnenden Klimawandel, aus (Abb.7).

Ähnliche Trends lassen sich heute in vielen gut untersuchten Tiergruppen beobachten, sie sind stets mit einer besonderen ökologischen Einbindung und zwangsläufig mit einer starken Einengung der Entwicklungs-möglichkeiten verbunden. Letztendlich führt die Spezialisierung in eine evolutive Sackgasse (7).

Abbildung 6 (rechts): Vergleich des Urpferdes (Eohippus) mit seinem Vorgänger, aus (5)

Die Entwicklung des Menschen

Die Entwicklung des Menschen

Auch für die Primaten lassen sich Stammbäume aufstellen und sie verzweigen sich in ähnlicher Weise wie bei anderen Säugetierordnungen. Allerdings tritt hier, im Gegensatz zu anderen Entwicklungen im Bereich der vermuteten menschlichen Vorfahren, nicht eine zunehmende Alterung und Spezialisierung, sondern eine sukzessive „Verjugendlichung“ (7) ein.

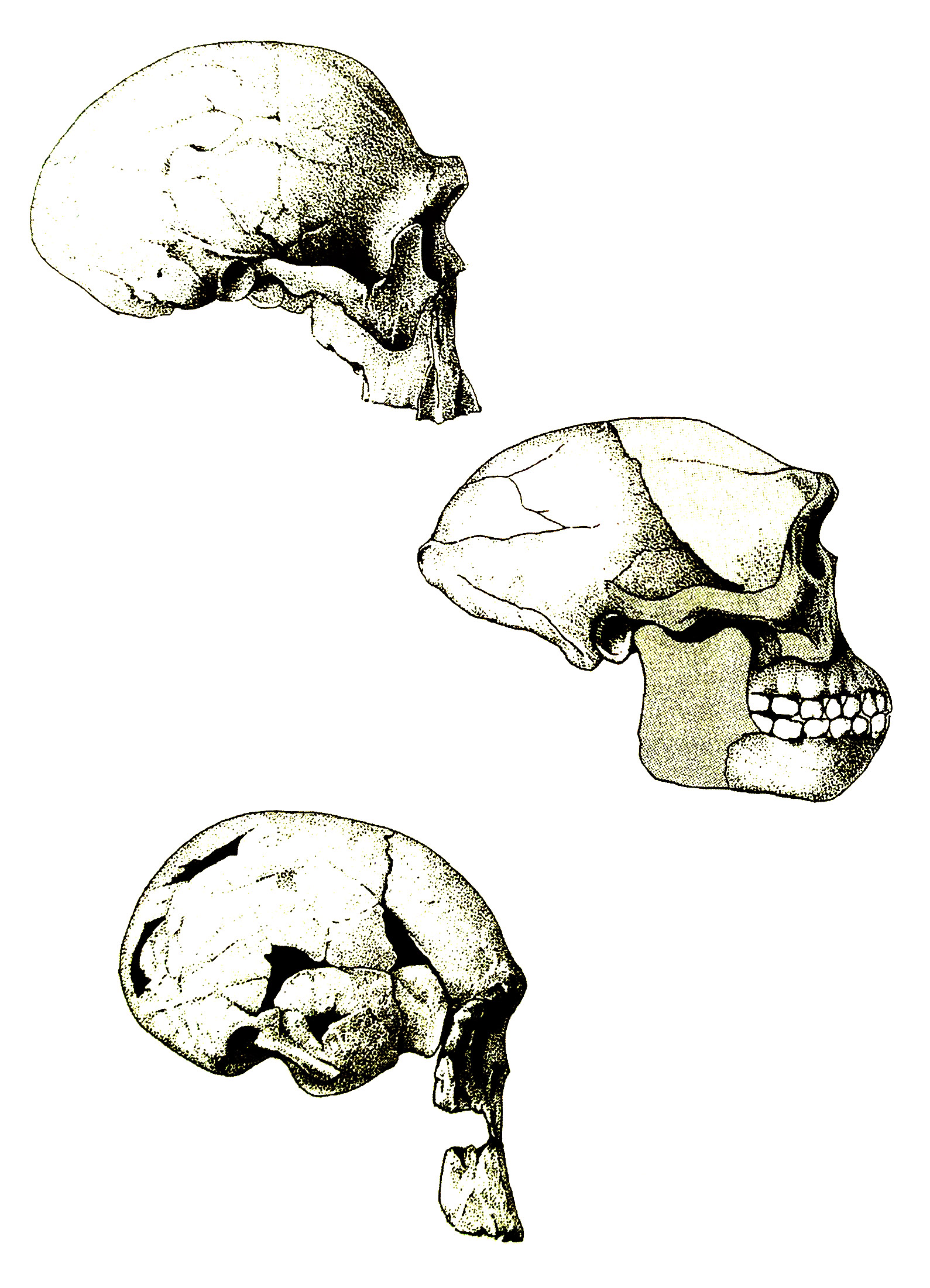

Frühe Australopithecinen wie A. africanus zeigen einen gerundeten Hirnschädel und ein relativ unspezialisiertes Gebiss. Spätere robustere Formen mit breiten, auf rein pflanzliche Kost spezialisierten Backenzähnen haben breite Jochbögen für ihre mächtige Kaumuskulatur, die den gesamten Hirnschädel umschließen und an einem deutlich vorspringenden Scheitelkamm ansetzen. Kräftige Überaugenwülste und ein weit vorspringender Kiefer übertreffen die der grazileren Vorfahren deutlich (Abb.8). Diese Verhältnisse in dem Seitenast der menschlichen Evolution entsprechen denen der verschiedenen Tiergruppen, dennoch gingen diese so genannten Vormenschen völlig aufrecht und zeigten weitgehend menschliche Fußgewölbe und Zehenbildung (8).

Ähnliche Vergleiche lassen sich für den Homo rudolfensis und die davon abgeleiteten und späteren Formen des H. habilis und noch mehr des H. erectus führen (Abb.9). Unspezialisierte und damit menschenähnlichere Formen gehen abgeleiteten und mehr spezialisierten Formen voraus!

Deutlich wird dies auch für den Neandertaler: Diese besonders langschädeligen Menschen, die bis in die Eiszeiten in Europa lebten und erst vor ca. 30.000 Jahren ausstarben, gelten heute nicht als die Vorfahren des Jetztmenschen, obwohl ihnen hohe Kulturleistungen zugeschrieben werden. Betrachtet man dazu den Schädel des Praeneandertalers, der bei Weimar in Ehringsdorf gefunden wurde, so hat man ein wesentlich älteres Exemplar vor sich. Es trägt deutlich neandertaloide Züge, aber die Proportionen von Gesichts- und Hirnschädel gleichen viel mehr den heutigen Menschen, sind aber über 100.000 Jahre alt (Abb.10).

Deutlich wird dies auch für den Neandertaler: Diese besonders langschädeligen Menschen, die bis in die Eiszeiten in Europa lebten und erst vor ca. 30.000 Jahren ausstarben, gelten heute nicht als die Vorfahren des Jetztmenschen, obwohl ihnen hohe Kulturleistungen zugeschrieben werden. Betrachtet man dazu den Schädel des Praeneandertalers, der bei Weimar in Ehringsdorf gefunden wurde, so hat man ein wesentlich älteres Exemplar vor sich. Es trägt deutlich neandertaloide Züge, aber die Proportionen von Gesichts- und Hirnschädel gleichen viel mehr den heutigen Menschen, sind aber über 100.000 Jahre alt (Abb.10).

Überblicken wir nochmals die ausgewählten Seitenzweige der menschlichen Evolution, so wird deutlich, dass diese jeweils eine zunehmende Spezialisierung mit Vorkieferigkeit, Überaugenwülsten und Ansätzen zu Scheitel- und Nackenkämmen aufweisen. Je weiter wir uns aber dem Jetztmenschen nähern, desto mehr werden diese morphologischen Ausprägungen zurückgenommen

Überblicken wir nochmals die ausgewählten Seitenzweige der menschlichen Evolution, so wird deutlich, dass diese jeweils eine zunehmende Spezialisierung mit Vorkieferigkeit, Überaugenwülsten und Ansätzen zu Scheitel- und Nackenkämmen aufweisen. Je weiter wir uns aber dem Jetztmenschen nähern, desto mehr werden diese morphologischen Ausprägungen zurückgenommen

Dies erinnert sehr an die Verhältnisse der Blattmetamorphose, und warum sollte der Gestaltwandel in der Stammesgeschichte der Lebewesen nicht nach den gleichen Gesetzen des Lebendigen erfolgen wie sie sich in der Gestaltbildung des grünen Blattes, des Urlebendigen, zeigen?

Das so gewonnene Motiv der menschlichen Evolution macht auch verständlich, dass die in neuester Zeit entdeckten Vertreter der frühen Hominiden sehr viel menschenähnlicher erscheinen als spätere Nachfahren: Der im Jahre 2002 gefundene Schädel aus der südlichen Sahara ist vermutlich fast 7 Millionen Jahre alt. Er bekam den Namen Sahelanthropus tschadensis, der Sahelmensch vom Tschadsee, was trotz einiger pongider Bildungen, wie kräftigen Überaugenwülsten und Ansätzen eines Scheitelkamms, mit einer steilen Gesichtsfront und dem zentralen Hinterhauptsloch seine menschlichen Merkmale betont (9). Dieser „Mensch“ balancierte seinen Schädel frei auf der Wirbelsäule und ging daher aller Wahrscheinlichkeit nach aufrecht!

Er liegt damit sogar etwas vor der vermuteten Trennung der Menschenaffen von den menschlichen Vorfahren! Gingen die frühen Vorfahren der Affen aufrecht? Diese Frage könnte sich aufdrängen!

Er liegt damit sogar etwas vor der vermuteten Trennung der Menschenaffen von den menschlichen Vorfahren! Gingen die frühen Vorfahren der Affen aufrecht? Diese Frage könnte sich aufdrängen!

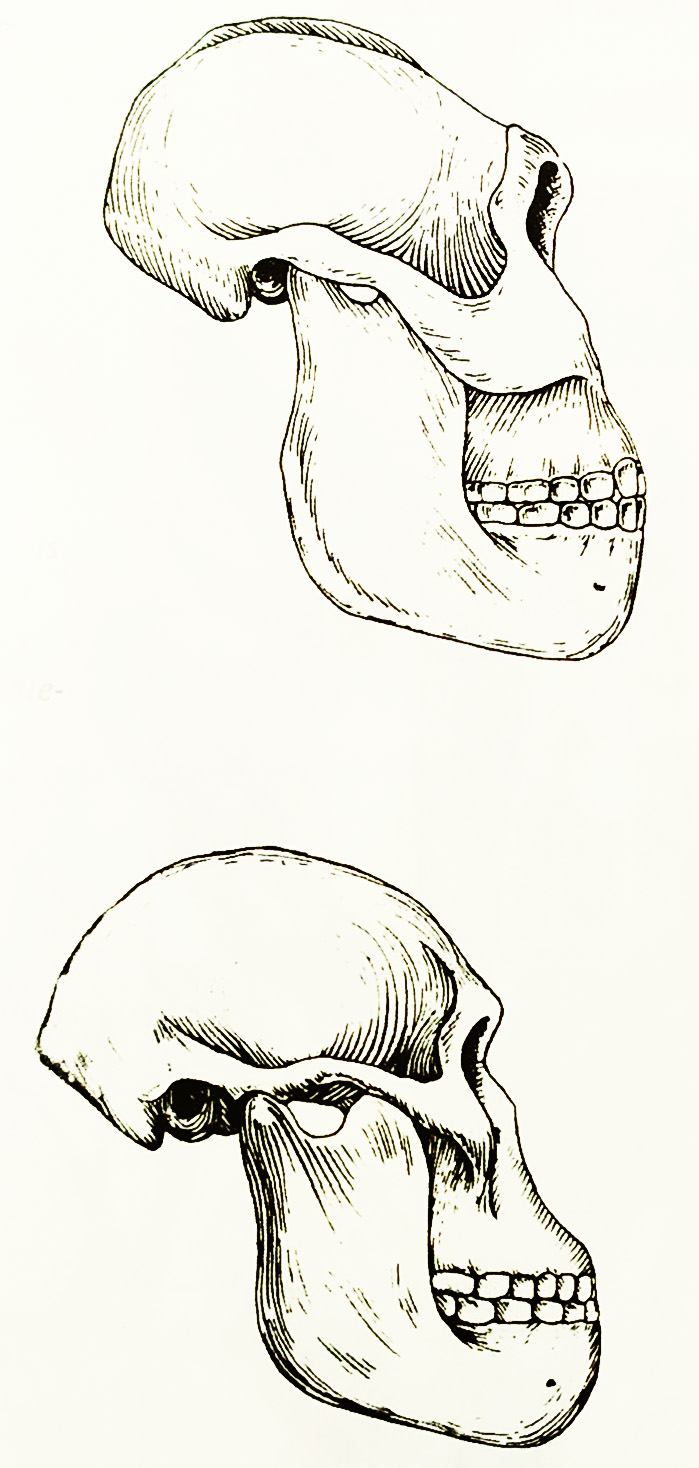

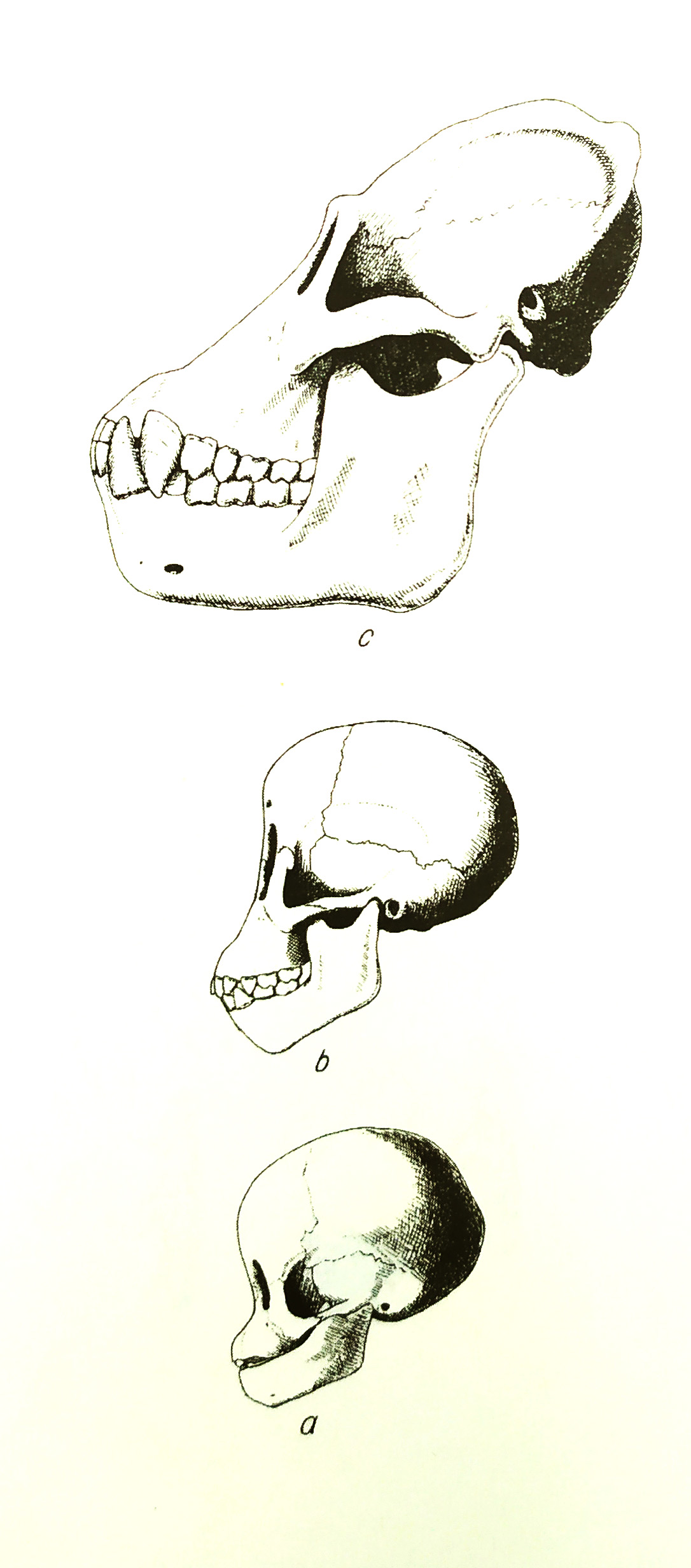

Weitere wesentliche Gesichtspunkte zur Verwandtschaft mit den Menschenaffen zeigte bereits Schindewolf (10): Er stellte heraus, dass die fossilen Jugendformen eines älteren menschlichen Evolutionsniveaus bezüglich ihres Verhältnisses von Gesichts- und Hirnschädel stets dem nächsten der Erwachsenenschädel gleichen. Beispielweise gleicht ein Kinderschädel eines Homo erectus dem Schädel eines erwachsenen Neandertalers. Die Jugendformen nehmen die spätere Evolution vorweg! Dies wiederum lässt uns auf Kinderschädel von Menschenaffen blicken (Abb.11): Wie menschlich sind die Proportionen eines infantilen Stadiums und wie schwer und massiv vergröbert wirken die ausgewachsenen Formen! Der im Alter spezialisierte Bau stimmt auch mit dem Verhalten der Tiere überein: Wie groß ist die Neugier, der Spieltrieb und die Lernbereitschaft eines Affenkindes! Das Verhalten des erwachsenen Tieres ist weitgehend festgelegt; was es nicht vor der Geschlechtsreife gelernt hat, lernt es danach nicht mehr! Entsprechend konstatiert auch der Verhaltensforscher K. Lorenz: „Wenn ich sehe, wie solch ein Jungtier mit Bauklötzchen spielt oder Kistchen ineinander steckt, so beschleicht mich immer wieder der Verdacht, dass diese Wesen in früher Vergangenheit geistig viel höher standen als heute, dass bei ihnen im Laufe der Spezialisierung Fähigkeiten verloren gegangen sind, die nunmehr im Spiel des Jungtieres schattenhaft auftauchen“ (11).

Abbildung 8: Australopithecus africanus (unten) und darüber sein späterer Verwandter, der A. robustus, nach verschiedenen Autoren

Abbildung 9: Homo rudolfensis (unten) und darüber zwei Vertreter von H. erectuus

Abbildung 10: Homo sapiens praeneanderthalensis und darüber der jüngere H. sapiens neanderthalensis (rechts) und ein Jetztmensch H. sapiens sapiens, nach Rekonstruktionen bzw. Exponaten des Neandertalermuseums bei Mettmann, 1993

Abbildung 11: Ontogenese eines Schädels des Orang Utan vom frühkindlichen Stadium zur ausgewachsenen männlichen Form, aus (10)

Aufgaben der Erziehung

Entspezialisierung ist ein wesentliches Motiv der menschlichen Phylogenese! Dort, wo zu starke Einseitigkeiten entstanden, eine zu enge Bindung an die Umgebung erfolgte, starben immer wieder große Tiergruppen aus. Der Erfolg des Menschen, den man in seiner globalen Ausbreitung sehen kann, und damit das Risiko, das er für sich und die übrige Schöpfung schafft, ist an seine leibliche Ursprünglichkeit gebunden. Sie ist Grundlage für die hohe Verhaltensplastizität, für Kreativität und die Fähigkeit, lebenslang zu lernen, sie ist Grundlage, dass im Menschen Geistig-Seelisches wirken kann, letztendlich leibliche Grundlage für Freiheit.

Für das so genannte Tier-Mensch-Übergangsfeld beschreibt dies der Evolutionsbiologe G. Heberer folgendermaßen: „Sie gewinnen zunächst langsam, aber mit steigendem Wirkungsgrad selber die Möglichkeit, als humaner Evolutionsfaktor evolutionsaktiv Einfluss auf ihre eigene Entwicklung zu nehmen. Dadurch entsteht die Fähigkeit, die Evolution auf Ziele zu lenken. Der Mensch wird ein zielstrebig wirkender (telischer) Faktor der Evolution!“ (12)

Damit sind Leitbilder der Pädagogik formuliert, wie sie sich auch die Waldorfschule setzt und weiterhin setzten muss: eine Vielfalt von Tätigkeiten, eine Fülle von eigenen Erlebnissen; einen freien künstlerischen Umgang braucht der heranwachsende junge Mensch und keine nur einseitig intellektuellen Betätigungen, keine frühe Spezialisierung! Gerade durch handwerkliche und künstlerische Tätigkeiten (die nicht voreilig bei finanzieller Enge den prüfungsrelevanten Fächern geopfert werden!) lernt der Mensch erreichbare Ziele ins Auge zu fassen und unter Einsatz aller seiner menschlichen Fähigkeiten zu verfolgen. Jede künstlerische Aufführung und jedes Fertigstellen eines Werkstückes ist Erprobung und damit Prüfung der eigenen Initiative, Beharrlichkeit und Verantwortung. Die obige Beschreibung von Heberer könnte sicher auch für die Entwicklung eines heranwachsenden Menschen in dem geeigneten pädagogischen Umfeld übertragen werden. Das Ziel sind Schulabgänger, die nicht spezialisiert sind, sondern sich dann aus eigenen, freien Impulsen spezialisieren, Initiative mitbringen und Verantwortung übernehmen können — und nicht zu sehr dem Prinzip Jein verfallen. Letzteres trägt ja die Signatur der Freiheit, aber diese muss in der Verantwortung für die Mitwelt ergriffen werden. Nur eine Pädagogik, die das Wesen des ganzen Menschen mit einbezieht, kann dies auf Dauer sicherstellen.

(Abbildung oben:) Zeichnungen und Notizen Goethes, um 1790. Typus der einjährigen höheren Pflanze; Typus des Insekts.

Michael Knöbel ist Dozent am Seminar für Waldorfpädagogik Hamburg

(1) Das Prinzip Jein, S. Ukena in Kultur Spiegel, Sept. 2006

(2) Das Wachstumsauge der Pflanze als Bild der stammesgeschichtlichen Stellung des Menschen, W. Tittmann in Goetheanistische Naturwissenschaft, Bd.1, hrsg. von W. Schad, Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart, 1981-1985

(3) Gestaltmotive fossiler Menschenformen, W. Schad in Goetheanistische Naturwissenschaft, Bd.4

(4) Äußerungen des Zeitleibes in der Bildebewegung der Pflanzen, J. Bockemühl, Elemente der Naturwissenschaft, Nr. 7, Dornach 1967, Wiederabdruck in Bd.2, Goetheanistische Naturwissenschaft

(5) Pferde, G.G. Simpson, Verlag Paul Parey, Berlin, Hamburg, 1977

(6) Verjugendlichungstendenzen in der Evolution und ihre ökologische Bedeutung, A. Suchantke in Goetheanistische Naturwissenschaft, Bd.5, hrsg. von A. Suchantke, 1998

(7) Die Evolution der Säugetiere, E. Thenius, Fischer Verlag, 1979

(8) Die Evolution des Menschen, E. Streitz, E. Schweizerbart‘sche Verlagsbuchhandlung, Stuttgart, 1993 (9) Die Idee der Evolution in der Pädagogik, W. Schad, in Erziehungskunst 9/2004, S. 931-942 (10) Phylogenie und Anthropologie aus paläonthologischer Sicht, 0. H. Schindewolf, in Neue Anthropologie, H-G. Gadamer u. P. Vogler, G. Thieme Verlag Stuttgart, 1972

(11) Psychologie und Stammesgeschichte, K. Lorenz in Die Evolution der Organismen, Bd.1/1, hrsg. von G. Heberer, Fischer Verlag, Stuttgart, 1954

(12) Das Tier-Mensch-Übergangsfeld, G. Heberer, Stud. Gen. 11, 1958