Artikel von Michael Knöbel aus „Seminarbrief 6“ – mit freundlicher Genehmigung des Autors (Vorabveröffentlichung ohne Bilder)

Eine Besonderheit der Waldorfschule, die auch von aufmerksamen Schülern als solche empfunden wird, ist die Beschäftigung mit der goetheschen Pflanzenmetamorphose, die idealerweise in einer Botanikepoche der 12. Klasse stattfinden sollte. Wie wesentlich dieses Thema ist, zeigt sich daran, dass das zunächst kritische Verhältnis von Goethe zu Schiller sich erst durch einen Austausch über die Metamorphose der Pflanzen zu einer so fruchtbaren Beziehung entwickelt hat. Es ist natürlich bei der Fülle der Themen der modernen Naturwissenschaften fraglich, ob der Stellenwert dieser „biografischen Anekdote der deutschen Klassiker, beziehungsweise ihr Hintergrund, die Pflanzenmetamorphose, zeitgemäßer Unterrichtsstoff oder eher historischer Ballast ist Ziel der folgenden Ausführungen soll es sein, an aktuellen ökologischen Fragen die heutige Bedeutung der Metamorphose der Pflanzen aufzuzeigen und zu verdeutlichen, dass sie für jeden pädagogisch Tätigen eine Verständnishilfe sein kann.

Eine Besonderheit der Waldorfschule, die auch von aufmerksamen Schülern als solche empfunden wird, ist die Beschäftigung mit der goetheschen Pflanzenmetamorphose, die idealerweise in einer Botanikepoche der 12. Klasse stattfinden sollte. Wie wesentlich dieses Thema ist, zeigt sich daran, dass das zunächst kritische Verhältnis von Goethe zu Schiller sich erst durch einen Austausch über die Metamorphose der Pflanzen zu einer so fruchtbaren Beziehung entwickelt hat. Es ist natürlich bei der Fülle der Themen der modernen Naturwissenschaften fraglich, ob der Stellenwert dieser „biografischen Anekdote der deutschen Klassiker, beziehungsweise ihr Hintergrund, die Pflanzenmetamorphose, zeitgemäßer Unterrichtsstoff oder eher historischer Ballast ist Ziel der folgenden Ausführungen soll es sein, an aktuellen ökologischen Fragen die heutige Bedeutung der Metamorphose der Pflanzen aufzuzeigen und zu verdeutlichen, dass sie für jeden pädagogisch Tätigen eine Verständnishilfe sein kann.

Ein wichtiger Aspekt von Goethes Entdeckungen zur Pflanzenmetamorphose ist der Gegensatz der vegetativen Entfaltung der grünen Laubblätter und der Bildung der Blüten: „Betrachten wir eine Pflanze, insofern sie ihre Lebenskraft äußert, so sehen wir dieses auf eine doppelte Art geschehen, zuerst durch das Wachstum, indem sie Stengel und Blätter hervorbringt, und sodann durch Fortpflanzung, welche in dem Blüten- und Fruchtbau vollendet wird. Beschauen wir das Wachstum näher, so sehen wir, dass, indem die Pflanze sich von Knoten zu Knoten, von Blatt zu Blatt fortsetzt, indem sie sprosst, gleichfalls eine Fortpflanzung geschehe, die sich von der Fortpflanzung durch die Blüte und Frucht, welche auf einmal geschieht, darin unterscheidet, dass sie sukzessiv ist, dass sie sich in einer Folge einzelner Entwicklungen zeigt. Diese sprossende, nach und nach sich äußernde Kraft ist mit jener, welche auf einmal eine große Fortpflanzung entwickelt, auf das genaueste verwandt. Man kann unter Umständen eine Pflanze nötigen, dass sie immerfort sprosse, man kann dagegen den Blütenstand beschleunigen. Jenes geschieht, wenn rohere Säfte der Pflanze in einem größeren Maße zudringen; dieses, wenn die geistigen Kräfte in derselben überwiegen“ (J. W. Goethe: Metamorphose der Pflanzen).

Ein wichtiger Aspekt von Goethes Entdeckungen zur Pflanzenmetamorphose ist der Gegensatz der vegetativen Entfaltung der grünen Laubblätter und der Bildung der Blüten: „Betrachten wir eine Pflanze, insofern sie ihre Lebenskraft äußert, so sehen wir dieses auf eine doppelte Art geschehen, zuerst durch das Wachstum, indem sie Stengel und Blätter hervorbringt, und sodann durch Fortpflanzung, welche in dem Blüten- und Fruchtbau vollendet wird. Beschauen wir das Wachstum näher, so sehen wir, dass, indem die Pflanze sich von Knoten zu Knoten, von Blatt zu Blatt fortsetzt, indem sie sprosst, gleichfalls eine Fortpflanzung geschehe, die sich von der Fortpflanzung durch die Blüte und Frucht, welche auf einmal geschieht, darin unterscheidet, dass sie sukzessiv ist, dass sie sich in einer Folge einzelner Entwicklungen zeigt. Diese sprossende, nach und nach sich äußernde Kraft ist mit jener, welche auf einmal eine große Fortpflanzung entwickelt, auf das genaueste verwandt. Man kann unter Umständen eine Pflanze nötigen, dass sie immerfort sprosse, man kann dagegen den Blütenstand beschleunigen. Jenes geschieht, wenn rohere Säfte der Pflanze in einem größeren Maße zudringen; dieses, wenn die geistigen Kräfte in derselben überwiegen“ (J. W. Goethe: Metamorphose der Pflanzen).

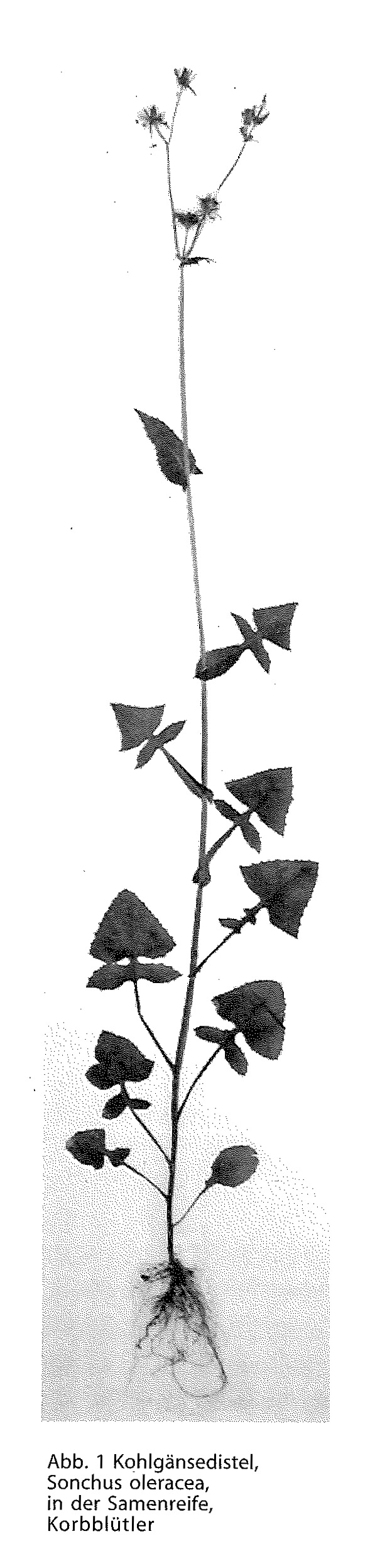

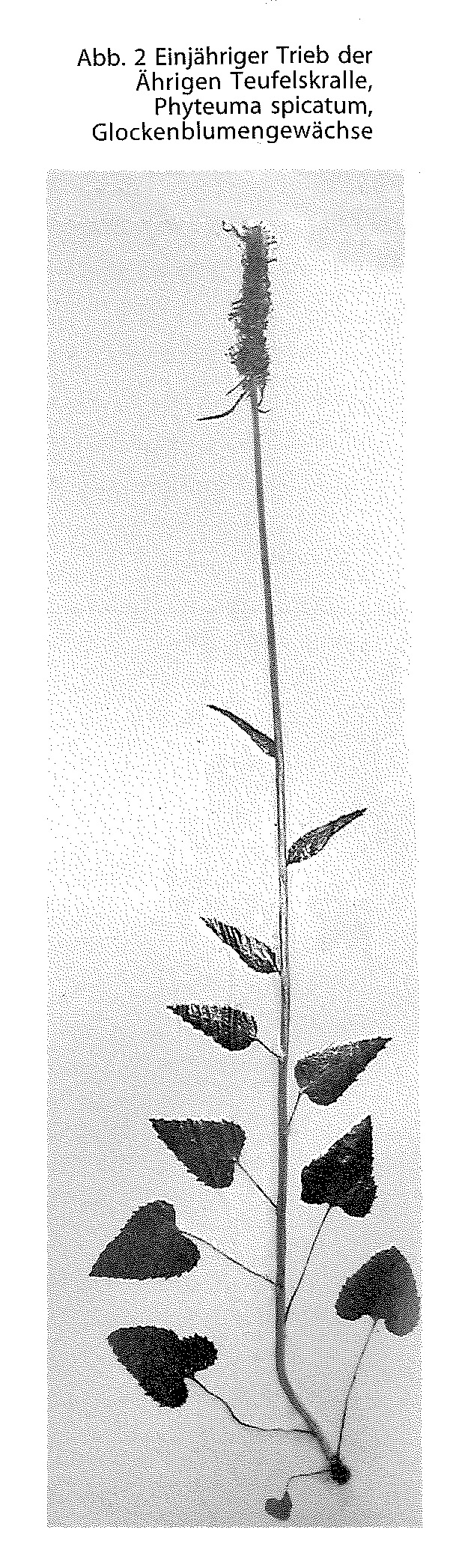

Diese von Goethe entdeckten Verhältnisse werden besonders an der Laubblattfolge einjähriger Pflanzen und an einjährigen Blütentrieben mehrjähriger Stauden deutlich. Die beiden abgebildeten Pflanzen (Abbildung 1 und 2) zeigen trotz ihrer Zugehörigkeit zu verschiedenen Pflanzenfamilien deutlich Ähnlichkeiten in der Entwicklung ihrer Laubblätter: Während die unteren Blätter relativ langgestielt und gerundet sind, beginnt sich mit zunehmender Höhe der Blattrand feiner zu differenzieren, bei der Teufelskralle wird er deutlich gesägt, bei der Gänsedistel wird die Blattspreite in einzelne Fieder unterteilt. Zur Blüte hin spitzt sich das Blatt mehr und mehr zu. Die blütennächsten Laubblätter bestehen nur noch aus unscheinbaren, dünnen Spitzen. Während beim ersten Wachstum einer Pflanze aus dem Samen vor allem Nährstoffe und Wasser benötigt werden (deshalb senkt jeder Keimling zunächst eine erste Wurzel in die Erde), schreitet die Entwicklung zur Blüte oft nur fort, wenn ausreichend Licht und Wärme auf die Pflanze wirken. Stoffe aus der Erde führen zunächst zur massigen Entfaltung der grünen Laubblätter, Licht und Wärme zu ihrer Differenzierung und erneuter Reduktion auf lineare Spitzen. Nährstoffreichtum, zum Beispiel durch eine reichliche Stickstoffdüngergabe und kühle Feuchte, befördern das vegetative Wachstum, Strahlung aus dem Umkreis gestaltet die Laubblätter, verringert ihre Größe und Anzahl und führt zur vorzeitigen Blüten- und Fruchtbildung, zur verstärkten generativen Entwicklung. Das Ineinandergreifen der aus dem Untergrund kommenden terrestrischen und aus der Umgebung einwirkenden kosmischen Faktoren bildet sich gemäß dem Standort der Pflanze in ihrer Laubblattfolge ab, natürlich nur im Rahmen der Variationsbreite der jeweiligen Art. Die Blätter eines Blütentriebes zeigen damit auch an, wie weit die Pflanze in der Entwicklung zur Blüte fortgeschritten ist. In der Blüte sind die terrestrischen Kräfte nicht mehr in der Weise wirksam wie im vegetativen Blattbereich, die „roheren Säfte“ haben sich verfeinert, „geistige Kräfte überwiegen“. Dies drückt sich durch die besondere Symmetrie der Blüte, durch die Festlegung der Anzahl von Blütenorganen im Kelch, bei den Kronblättern, Staubblättern und Stempel durch ihre Farbe und ihren Duft aus.

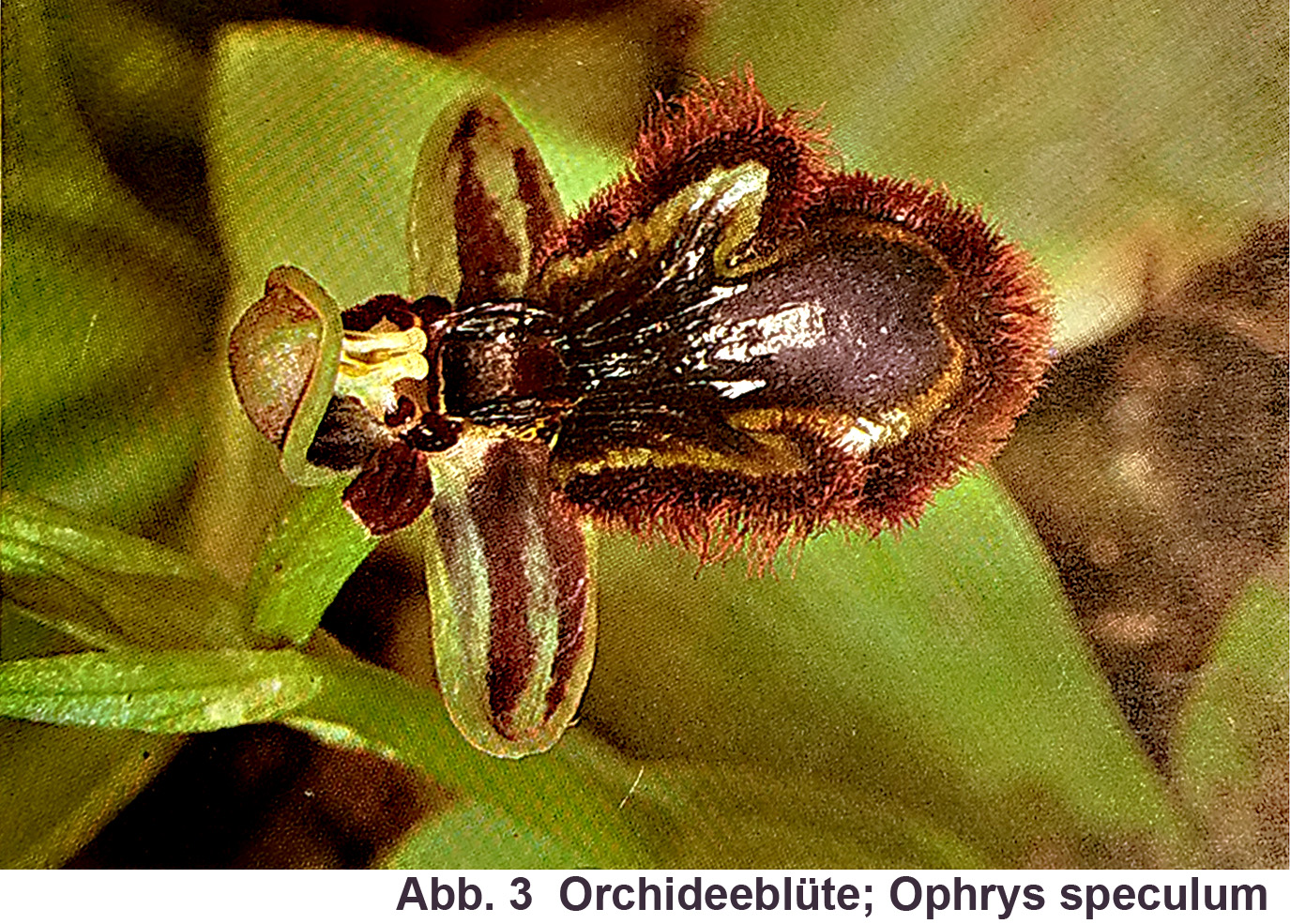

In der Pflanzenblüte erscheint uns eine neue Qualität, die aber nicht darin besteht, dass die Pflanze „immerfort sprosse“. Aus dem sukzessiv rhythmischen Nacheinander der Laubblätter entsteht mit dem Blütenkelch die Stufe der Gleichzeitigkeit der Bildung. Dieser Qualitätssprung ist korreliert mit der Hinwendung der Pflanze an die Insektenwelt, „auf einmal“ entfaltet sich die Blüte und zeigt letztendlich Merkmale der tierischen Organisation. Zu der reinen Aufbauseite im Stoffwechsel, wie sie die Fotosynthese im grünen Blattbereich darstellt, tritt ein abbauender Stoffwechsel hinzu, der nicht nur dem tierischen atmenden Stoffwechsel entspricht, sondern in den hochentwickelten Insektenblüten mit einem dorsiventralen Bau, also mit Rücken- und Bauchseite, den Blütenbesuchern eine Hohlform schafft oder bei manchen Orchideen selbst Insektenform annimmt (Abbildung 3).

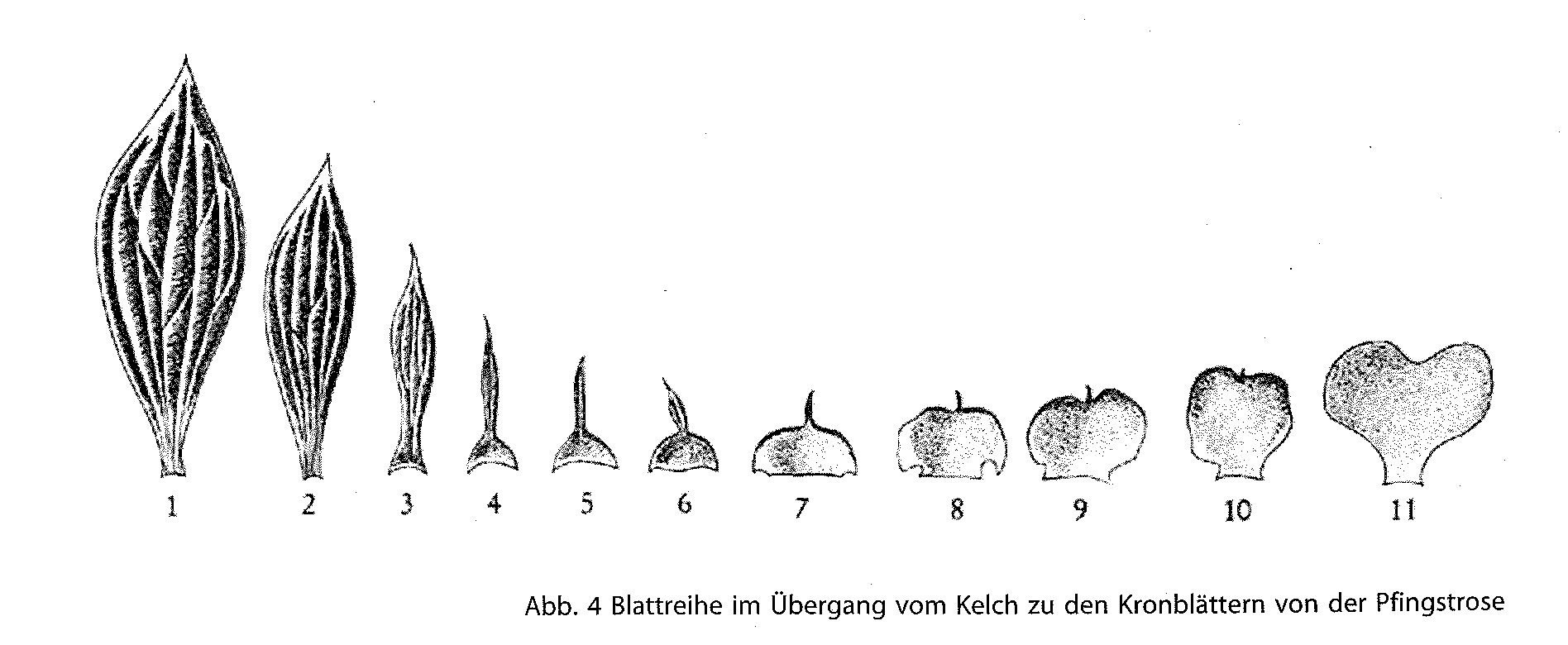

Bisher wurden einige Aspekte der Blattmetamorphose, mit deren Untersuchung Goethe begonnen hat, herausgegriffen. Ein wesentlicher Punkt sei noch ergänzt, besonders offensichtlich wird er an den Kelchblättern der Pfingstrose (Abbildung 4). Hier ist der Übergang und Wendepunkt vom Blatt- zum Blütenbereich unmittelbar erlebbar. Die Laubblätter nehmen ihre Fiederung schrittweise zurück, im Kelch bleibt vom Laubblatt nur eine schmale, kurze Spitze, die durch beidseitiges Weiten des Blattgrundes mehr und mehr verschluckt wird. Der Botaniker sagt dazu, dass der Oberblattanteil, das grüne Laubblatt, reduziert wird; der Blattgrund, also sein Ansatz am. Blütenspross, dehnt sich aus, wird Kelchhülle. Er bekommt einen farbigen Saum, der sich schließlich auf die gesamten nachfolgenden Blütenblätter ausbreitet. Die Blüte entsteht also – hier sichtbar! – auf Kosten des grünen Laubblattbereiches. Der Vegetationspunkt als Quellort des Wachstums versiegt, wenn eine Blüte entsteht. Die Pflanze stirbt ab! Dies geschieht bei vielen einjährigen Pflanzen mit der Samenreife. Weiteres Wachstum ist nur dort möglich, wo keine Blüten gebildet werden und aus Knospen an der Basis neue vegetative Triebe entspringen.

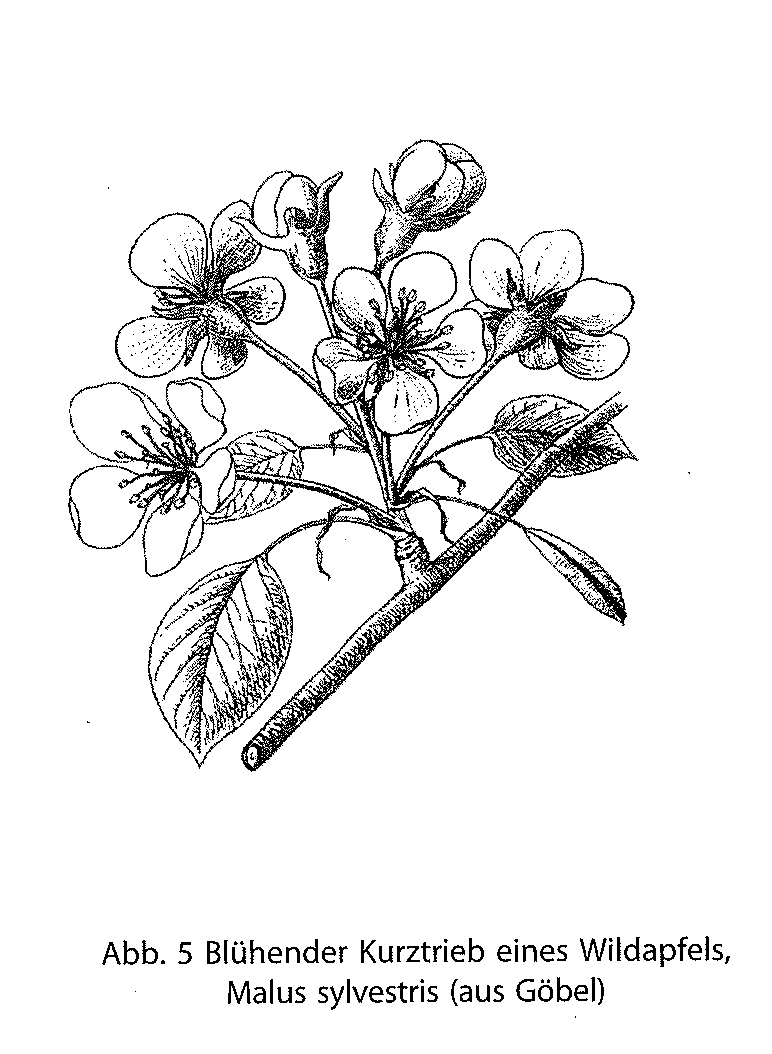

Die Qualität der seelischen Berührung der Pflanze in der Blüte ist eine neue Ebene über dem rein Pflanzlichen. Warum verschenken wir Blumen und nicht Blättersträuße? Warum sprechen uns Blüten empfindungs-mäßig viel mehr an als reine Blattgewächse? Diese seelische Ebene wird gestaltlich aber nur erreicht durch gleichzeitigen Verlust von Wachstums- und Sprossungskraft. Daher findet Wachstum bei höheren Tieren gerade nicht dadurch statt, dass ihnen noch einige zusätzliche Organe, vielleicht noch ein Paar Beine oder Nieren gebildet werden. Nur bei niederen Tieren, wie zum Beispiel Tausendfüßlern oder Würmern, kann Wachstum durch Anlage weiterer Segmente erfolgen; entsprechend viel dumpfer mutet auch ihr seelisches Leben an! Die Sphäre des Lebendig-Vegetativen benötigt die Begrenzung, wenn psychische Eigenschaften entstehen sollen, beziehungsweise Gestalten, die diesen Raum geben! Dieses Wachstumsgesetz wird auch im unscheinbaren Kelch der Pfingstrose deutlich. Hat dies Dürer zu der eigentümlichen Pflanzenstudie veranlasst, bei der die Blüte nicht von oben, sondern gerade von unten dargestellt ist? Einmal auf das Zusammenspiel von Vegetativem und Generativem aufmerksam geworden, findet man diese gegenseitige Bedingtheit nicht nur bei krautigen Pflanzen.  Jeder Obstgärtner weiß, wie er beim Baumschnitt im Winter auf das Verhältnis der Kurz- und Langtriebe achten muss, um eine gesunde Baumentwicklung zu fördern: Kurztriebe sind generativ, das vegetative Wachstum ist gestaucht, hier können sich Blüten und Früchte entwickeln (Abbildung 5), Langtriebe tragen – zunächst – keine Blütenknospen, hier baut der Baum vegetativ seine Krone auf. Die vollständige Entfernung aller Langtriebe, der sogenannten Wasserreiser eines Apfelbaumes, ist unter Umständen eine kurzsichtige Maßnahme, der Baum vergreist, die Krone kann sich nicht weiter entwickeln und kräftigen. Andererseits kann ein kräftiges Auslichten fruchttragender Äste den Baum zu neuem Wachstum anregen und somit verjüngen. Das artgerechte Gleichgewicht von Vegetativem zu Generativem schafft Gesundheit! Dies gilt nicht nur für den Schnitt eines Apfelbaumes und die Gestalt einzelner Pflanzen, sondern vielmehr auch für Ökosysteme und ganze Landschaften.

Jeder Obstgärtner weiß, wie er beim Baumschnitt im Winter auf das Verhältnis der Kurz- und Langtriebe achten muss, um eine gesunde Baumentwicklung zu fördern: Kurztriebe sind generativ, das vegetative Wachstum ist gestaucht, hier können sich Blüten und Früchte entwickeln (Abbildung 5), Langtriebe tragen – zunächst – keine Blütenknospen, hier baut der Baum vegetativ seine Krone auf. Die vollständige Entfernung aller Langtriebe, der sogenannten Wasserreiser eines Apfelbaumes, ist unter Umständen eine kurzsichtige Maßnahme, der Baum vergreist, die Krone kann sich nicht weiter entwickeln und kräftigen. Andererseits kann ein kräftiges Auslichten fruchttragender Äste den Baum zu neuem Wachstum anregen und somit verjüngen. Das artgerechte Gleichgewicht von Vegetativem zu Generativem schafft Gesundheit! Dies gilt nicht nur für den Schnitt eines Apfelbaumes und die Gestalt einzelner Pflanzen, sondern vielmehr auch für Ökosysteme und ganze Landschaften.

Dort, wo Licht und Wärme vorherrscht, tritt oft eine Vielzahl von kleinblättrigen, starkblühenden Pflanzen auf, zum Beispiel auf einem Trockenrasen oder in einer Heidelandschaft. Wo Wurzelwachstum den Boden schon tief durchdrungen und erschlossen hat und genügend Wasser vorhanden ist, dominieren blattreiche, langlebige Pflanzen; in unseren Breiten entstehen Laub- oder Nadelwälder. Die Waldbäume zeichnen sich gerade dadurch aus, dass ihr vegetatives Wachstum verstärkt ist, Blatt um Blatt entwickelt sich aus den Knospen, langsam bilden sich Stamm und Krone, und oft erst nach Jahrzehnten entstehen erste Blüten. Aber auch diese sind grün und unscheinbar! Farbigkeit erscheint nur im Herbst, wenn die Laubblätter ihre Fähigkeit zur Photosynthese verlieren, die Saftströme sich zurückziehen und die leuchtende Herbstfärbung Ausdruck der Entvitalisierung ist. Dann genießen wir die herbstlich bunten Wälder. Aber wer ist schon einmal wegen einer Eichen- oder Buchenblüte in den Wald gezogen? Die Apfel- oder Kirschblüte dagegen lockt in jedem Frühling Zehntausende über die Elbe ins Alte Land. Obstbäume erreichen niemals die Größe eine Eiche oder einer Kiefer. Auf Kosten einer größeren Gestalt entfalten sie einen stärkeren Blühimpuls.

Landschaftsprägend und klimabeeinflussend sind die Wälder. Eschen, Ulmen, Ahorne und Fichten benötigen im Waldbestand normalerweise 40 bis 50 Jahre, bis sie erstmals fortpflanzungsfähig sind. Buchen, Eichen, Kiefern und Tannen kommen oft erst mit 60 Jahren zur ersten Samenreife. Im Freistand allerdings, unter stärkerem Einfluss der aus dem Umkreis wirkenden Kräfte, kann die Fruktifikation viel früher erfolgen. Im geschlossenen Wald blühen die waldbildenden Bäume nicht in jedem Jahr gleichmäßig, Eschen, Ulmen, Ahorne und Linden setzen nur alle 3 bis 4 Jahre zur verstärkten Samenbildung an, Rotbuchen, Fichten und Tannen alle 5 bis 6 Jahre. Die Eiche hat in kühleren Lagen nur alle 6 bis 12 Jahre ein sogenanntes Mastjahr. Das sind Jahre, in denen man früher im Herbst die Schweine zur Mast in die Wälder trieb. In den Zeiten zwischen den Mastjahren bleibt die ohnehin unauffällige Blütenbildung und der Samenansatz aus oder ist sehr gering. Wie stark der vegetative Impuls bei den Waldbäumen verankert ist, zeigt sich auch daran, dass in den Verwandtschaftsgruppen der buchen-verwandten Bäume und der Nadelbäume kein einziger krautiger Vertreter zu finden ist. Hier haben wir die langlebigsten Arten des Pflanzenreiches, keine einzige tut sich durch auffällige Blütenbildung hervor. Die am deutlichsten blühenden Arten unserer heimischen Flora sind jedoch alle unverholzt. Auch die bereits erwähnten Orchideen haben keinen einzigen verholzten Vertreter in ihrem Verwandtschaftskreis. Hier dominiert das Generative so weit, dass die Blätter ohne Blattmetamorphose gleichmäßig linear- und parallelnervig hervorgebracht werden. Als blütennahe Bildung bleiben sie auf eine allein spitze Blattform beschränkt. Bei den Orchideen kann es darüber hinaus zur völligen Reduktion des grünen Blattbereiches kommen: Seltene chlorophylllose Formen -wie die Vogelnestwurz oder der Widerbart – tragen an erdfarbenen, bleich beschuppten Trieben bizarr geformte, zarte Blüten. Über Pilzfäden werden diese Formen zeit ihres Lebens ernährt, da sie selber keine Photosynthese durchführen können. Die nötigen Nährstoffe zieht der mit diesen Erdorchideen vergesellschaftete Pilz wiederum von den Wurzeln der Waldbäume, die somit das Orchideenwachstum ermöglichen. So stehen in jedem Wald generativ und vegetativ geprägte Pflanzen in einem Gleichgewicht. Stärker besonnte Standorte, zum Beispiel eine Wiese (die nicht zu stark gedüngt ist!), können eine vielfältigere Blütenbildung hervorbringen, aber auch diese steht im Ausgleich zu den zahlreichen, sich stark vegetativ entwickelnden Gräsern. Die Betrachtung dieses Gleichgewichtes ließe sich auch auf die Tierwelt ausdehnen, die, so wie die Blüten von den vegetativen Teilen der Pflanze ernährt werden, auf ihre entsprechenden Nahrungspflanzen angewiesen sind.

Landschaftsprägend und klimabeeinflussend sind die Wälder. Eschen, Ulmen, Ahorne und Fichten benötigen im Waldbestand normalerweise 40 bis 50 Jahre, bis sie erstmals fortpflanzungsfähig sind. Buchen, Eichen, Kiefern und Tannen kommen oft erst mit 60 Jahren zur ersten Samenreife. Im Freistand allerdings, unter stärkerem Einfluss der aus dem Umkreis wirkenden Kräfte, kann die Fruktifikation viel früher erfolgen. Im geschlossenen Wald blühen die waldbildenden Bäume nicht in jedem Jahr gleichmäßig, Eschen, Ulmen, Ahorne und Linden setzen nur alle 3 bis 4 Jahre zur verstärkten Samenbildung an, Rotbuchen, Fichten und Tannen alle 5 bis 6 Jahre. Die Eiche hat in kühleren Lagen nur alle 6 bis 12 Jahre ein sogenanntes Mastjahr. Das sind Jahre, in denen man früher im Herbst die Schweine zur Mast in die Wälder trieb. In den Zeiten zwischen den Mastjahren bleibt die ohnehin unauffällige Blütenbildung und der Samenansatz aus oder ist sehr gering. Wie stark der vegetative Impuls bei den Waldbäumen verankert ist, zeigt sich auch daran, dass in den Verwandtschaftsgruppen der buchen-verwandten Bäume und der Nadelbäume kein einziger krautiger Vertreter zu finden ist. Hier haben wir die langlebigsten Arten des Pflanzenreiches, keine einzige tut sich durch auffällige Blütenbildung hervor. Die am deutlichsten blühenden Arten unserer heimischen Flora sind jedoch alle unverholzt. Auch die bereits erwähnten Orchideen haben keinen einzigen verholzten Vertreter in ihrem Verwandtschaftskreis. Hier dominiert das Generative so weit, dass die Blätter ohne Blattmetamorphose gleichmäßig linear- und parallelnervig hervorgebracht werden. Als blütennahe Bildung bleiben sie auf eine allein spitze Blattform beschränkt. Bei den Orchideen kann es darüber hinaus zur völligen Reduktion des grünen Blattbereiches kommen: Seltene chlorophylllose Formen -wie die Vogelnestwurz oder der Widerbart – tragen an erdfarbenen, bleich beschuppten Trieben bizarr geformte, zarte Blüten. Über Pilzfäden werden diese Formen zeit ihres Lebens ernährt, da sie selber keine Photosynthese durchführen können. Die nötigen Nährstoffe zieht der mit diesen Erdorchideen vergesellschaftete Pilz wiederum von den Wurzeln der Waldbäume, die somit das Orchideenwachstum ermöglichen. So stehen in jedem Wald generativ und vegetativ geprägte Pflanzen in einem Gleichgewicht. Stärker besonnte Standorte, zum Beispiel eine Wiese (die nicht zu stark gedüngt ist!), können eine vielfältigere Blütenbildung hervorbringen, aber auch diese steht im Ausgleich zu den zahlreichen, sich stark vegetativ entwickelnden Gräsern. Die Betrachtung dieses Gleichgewichtes ließe sich auch auf die Tierwelt ausdehnen, die, so wie die Blüten von den vegetativen Teilen der Pflanze ernährt werden, auf ihre entsprechenden Nahrungspflanzen angewiesen sind.

Dieses überall auftretende ökologische Gleichgewicht wird konkret in der Betrachtung der Pflanzen-metamorphose sichtbar und erlebbar. Das Erleben von Gleichgewicht und Ungleichgewicht, nicht nur ab-strakte Kenntnisse von Produzenten und Konsumenten, bietet am ehesten die Möglichkeit, zielgerecht und mitweltverträglich zu handeln. Rudolf Steiner hat bereits 1924 in seinem ersten Vortrag des landwirtschaftlichen Kurses, der zur Begründung der biologisch-dynamischen Landwirtschaft geführt hat, zwei Kräfte benannt, deren Beachtung „Grundlage zum Gedeihen der Landwirtschaft “ ist. Einerseits nennt er die Reproduktionskraft, die dem generativen Wachstum entspricht, andererseits die vegetative Seite der Pflanze, die höheren Naturreichen als Nahrung dient. Hier äußern sich nach Steiner kosmisch planetarische Gesetzmäßigkeiten, die auch eine Präsenz im Mineralischen haben und mit entsprechend bereiteten Präparaten die Wachstumsbedingungen der Pflanze auf schonende Weise harmonisieren. Entsprechend wird im biologisch-dynamischen Landbau die einzelne Pflanze und das einzelne Tier stets als Glied einer größeren organischen Ganzheit gesehen, die nur im Zusammenhang von übergeordneten Kräftewirksamkeiten verstanden werden kann.

Dieses überall auftretende ökologische Gleichgewicht wird konkret in der Betrachtung der Pflanzen-metamorphose sichtbar und erlebbar. Das Erleben von Gleichgewicht und Ungleichgewicht, nicht nur ab-strakte Kenntnisse von Produzenten und Konsumenten, bietet am ehesten die Möglichkeit, zielgerecht und mitweltverträglich zu handeln. Rudolf Steiner hat bereits 1924 in seinem ersten Vortrag des landwirtschaftlichen Kurses, der zur Begründung der biologisch-dynamischen Landwirtschaft geführt hat, zwei Kräfte benannt, deren Beachtung „Grundlage zum Gedeihen der Landwirtschaft “ ist. Einerseits nennt er die Reproduktionskraft, die dem generativen Wachstum entspricht, andererseits die vegetative Seite der Pflanze, die höheren Naturreichen als Nahrung dient. Hier äußern sich nach Steiner kosmisch planetarische Gesetzmäßigkeiten, die auch eine Präsenz im Mineralischen haben und mit entsprechend bereiteten Präparaten die Wachstumsbedingungen der Pflanze auf schonende Weise harmonisieren. Entsprechend wird im biologisch-dynamischen Landbau die einzelne Pflanze und das einzelne Tier stets als Glied einer größeren organischen Ganzheit gesehen, die nur im Zusammenhang von übergeordneten Kräftewirksamkeiten verstanden werden kann.

Die behandelten Gesichtspunkte sollen auf das Phänomen der neuartigen Waldschäden angewendet werden, auf das sogenannte Waldsterben. Die verschiedenen Waldschadensberichte der letzten Jahre und Jahrzehnte zeigen nach wie vor dramatische Zunahmen der Schäden der Wälder und ihrer Böden. Gesunde Verhältnisse bilden inzwischen die Ausnahme, obwohl vielerorts eine deutliche Verminderung der Schadstoff-Emissionen erreicht werden konnten und bundesweit Kalkungs- und Düngemaßnahmen, oft per Hubschrauber, durchgeführt wurden. In Jahren mit kühler und feuchter Witterung trat nach den Berichten der Medien eine gewisse Entspannung der Situation ein, in Folge trockener und heißer Wochen im Frühjahr und Sommer nahmen aber die Schäden wieder deutlich zu.

Was liegt vor? Ein Blick auf die Schadsymptome verdeutlicht schnell den Zusammenhang: Die Vitalitätsminderung der Waldbäume ist in allen Fällen mit verstärkten generativen Entwicklungen korreliert! Die Abbauseite überwiegt.

Sicher können die Waldbäume ihre arteigenen Blüten nicht vergrößern, aber ihre Anzahl ist deutlich erhöht und Mastjahre folgen direkt aufeinander, die Jahre einer vorwiegend vegetativen Entwicklung bleiben aus. Auch der Zeitpunkt der ersten Fruchtbildung ist bei jungen Bäumen vorverlegt. Dadurch verändert sich oftmals der ganze Wuchs der Bäume: Bei der Rotbuche zum Beispiel werden die normalerweise fächer-artig verzweigten Äste mit langen, geraden, voll belaubten und sich weiter verzweigenden Seitenästen (Langtrieben) zu schmalen Trieben mit krallenartig gekrümmten, kurzen Verzweigungen, die nur wenige Millimeter Zuwachs im Jahr haben. Es entstehen Kurztriebe, deren Ursache im Winterhalbjahr oft reichlich erkennbar wird, hier sitzen noch die zahlreichen Hüllen der Bucheckern. Die übermäßige Blütenbildung ist Ausdruck des Vitalitätsverlustes der Bäume. Auch die Blätter erreichen nur eine verminderte Größe, Schadinsekten und pathogene Pilze befallen die Bäume, nicht als Ursache, sondern als Bild der Schwächung! Übermäßige generative Veränderungen des Wuchses der Bäume zeigen nicht nur hier ein Ungleichgewicht, sondern sie sind stets Ausdruck gestörter Verhältnisse im Boden. Wo liegt hier die Ursache? Die Kalkung der Wälder durch Einsatz von Hubschraubern kuriert oft nur an den Symptomen; zumindest weist die Entwurzelung ganzer (gekalkter!) Wälder zum Beispiel Weihnachten 1999 in Baden-Württemberg durch Sturm „Lothar“ darauf hin. Der ehemalige Vizepräsident der Vereinigten Staaten Al Gore äußert sich zur eigentlichen Ursache folgendermaßen: Er sucht sie nicht im Stofflichen, sondern in uns selbst: „Je gründlicher ich versuche, die Wurzeln für die globale Umweltkrise zu erforschen, um so mehr bin ich überzeugt, dass es sich um eine äußere Manifestation einer inneren Krise handelt, die ich, in Ermangelung eines besseren Wortes, als „geistige Krise“ bezeichnen möchte… Am Ende habe ich gleichzeitig nach einem besseren Verständnis meines eigenen Lebens und nach einer Möglichkeit der Rettung der globalen Umwelt gesucht; vielleicht war das der Grund, war-um ich inzwischen an den Wert einer Art innerer Ökologie glaube, die sich auf demselben Prinzip von Gleichgewicht und Ganzheitlichkeit gründet wie eine gesunde Umwelt.“

Diese Gedanken Al Gores, die er in seinem Buch „Earth in the Balance-Ecology and Human Spirit“ zum• Ausdruck bringt, werden inzwischen von vielen Menschen in ähnlicher Weise bewegt. Das lässt für die Zukunft hoffen!

Die Kenntnis einer „inneren Ökologie“ fordert Rudolf Steiner im ersten Vortrag der Allgemeinen Menschenkunde. Er weist 1919 darauf hin, dass jede Erziehertätigkeit beachten muss, wie verschiedene Lehrstoffe auf den richtigen Rhythmus im Abwechseln zwischen Schlafen und Wachen wirken und eine Harmonisierung des Atems beim Kind herbeigeführt werden muss. Gerade auch die Betrachtung der Jahrsiebte im Sinne der Waldorfpädagogik zeigt, dass zu frühzeitige intellektuelle Anforderungen an das Kind auf Kosten der noch nicht abgeschlossenen leiblichen (vegetativen) Ausbildung gehen. Ebenso wird nach den Lehrplänen der Waldorfschule die Kritikfähigkeit erst im dritten Jahrsiebt, also mit der Geschlechtsreife, besonders gefördert. Im achten bis zwölften Schuljahr soll schrittweise die eigene Urteilsfähigkeit entwickelt werden. Eine diesbezügliche Verfrühung metamorphosiert sich nach Steiner leicht zu einem Mangel an seelischer Verantwortlichkeit, einer Verantwortlichkeit gegenüber den Mitmenschen und der uns umgebenden Natur.

Michael Knöbel ist Dozent am Seminar für Waldorfpädagogik Hamburg

Literatur: J. W. Goethe, Metamorphose der Pflanzen, Schriften zur Naturwissenschaft in verschiedenen Ausgaben Verschiedene Autoren zur Metamorphose der Pflanzen in Goetheanistische Naturwissenschaften Band 1 und 2, herausgegeben von W. Schad: J. Bockemühl, Th. Gäbe!, W. Schad, A. Suchantke, Th. Göbel, Die Pflanzenidee als Organon, 1988 R. Steiner, Geisteswissenschaftliche Grundlagen zum Gedeihen der Landwirtschaft, 1924, GA 327 R. Steiner, Allgemeine Menschenkunde als Grundlage der Pädagogik, 1919, GA 293 Al Gore, Wege zum Gleichgewicht – Ein Marshallplan für die Erde, 1992